お堀の水に浮かぶように佇むその姿は美しく「浮城」としても有名な富山城。周辺は城址公園として整備され富山のシンボルとして親しまれています。

明治に廃城となり現在の天守閣は昭和の時代に再建されたもので内部は歴史を学べる資料館になっています。「AMAZIONG TOYAMA」のフレームで写真を撮りお城に近づいてみましょう!

江戸時代の石垣は見応えあり!

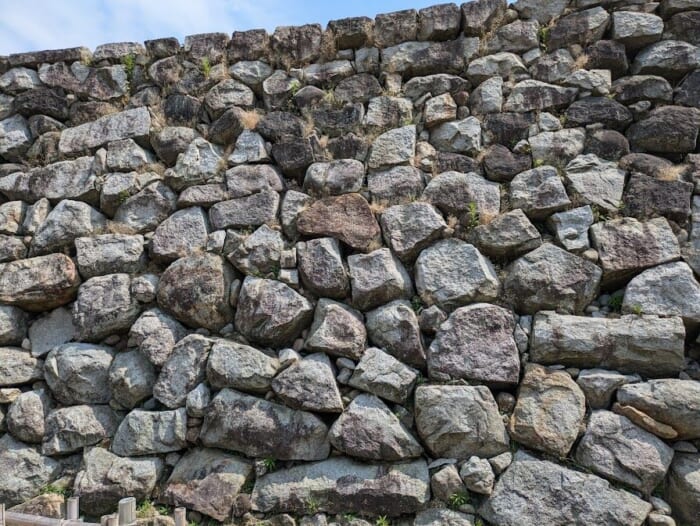

もともと戦国時代の富山城は土塁主体の城郭で現在見られる石垣は1605年以降、富山を隠居の地とした加賀藩第二代藩主、前田利長が整備したのが始まりとされています。

富山県内の早見川や常願寺川から採取された玉石を使用していると言われ、石の積み方も様々で見応えがあります。

城内の中心部を守る鉄門(くろがねもん)の辺りの石垣。石を方形に加工して積み上げる「布積み」と呼ばれる技法の部分を見る事ができます。また合計5つあると言われる大きな鏡石も見る事ができます。城主の権力を見せつけるために設置したと言われる鏡石。その大きさに圧倒されます。

そのままの石を積み上げた「野面積み」。石の丸い部分を表に向けて積み上げていくのが特徴です。

歴史を学べる資料館

現在は城址公園となっている場所の入り口にあるのが千歳御門。富山藩10代藩主前田利保がご隠居として建てた千歳御殿の正門でもともとは別の場所にあったものを移築したものです。総欅造りの屋根が切妻造本瓦葺という貴重な江戸時代の建築であの有名な「東大の赤門」が同じ建築様式になります。

現在は内部が歴史資料館となっている富山城。天守は彦根城や、犬山城の現存天守を参考にして造られた模擬天守で最上階は展望台となっています。目の前は城址公園として整備され市民の憩いの場にもなっています。(一部まだ工事中)

資料館は400年に及ぶ富山城の歴史を学ぶことができます。1543年に神保長職によって築かれた後、上杉謙信、武田信玄、豊臣秀吉など様々な勢力の争奪の場となりました。

1639年以降、明治時代に至るまでは富山前田家13代の居城として歴史を刻んできました。

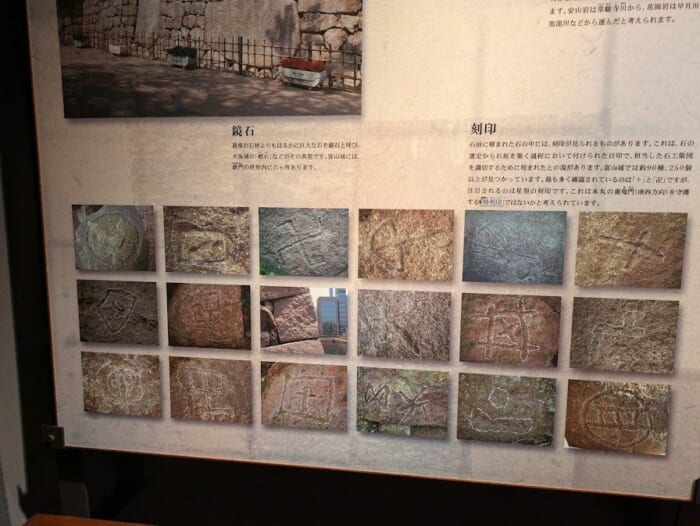

石垣に関する展示もあります。様々な刻印がされた石が使われており星形は魔除けの印とされたそうです。鉄門の石垣にあるので探してみましょう。

天守閣の最上階は展望台になっています。

続日本100名城にも選ばれた富山城。ぜひ訪れてみて下さい。

富山県富山市本丸1-62