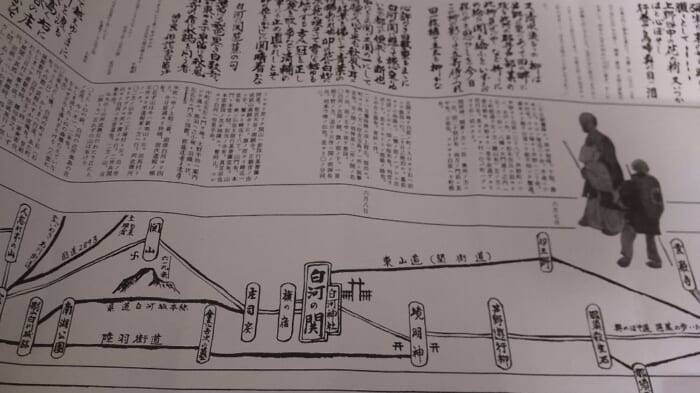

「白河の関越え」という言葉をどこかで聞いたことはありますか? 2022年夏の甲子園で宮城県の仙台育英高校が初めて優勝を果たした時に「優勝旗が白河の関を超えた」と話題になりました。奈良時代から平安時代には実際に関所として機能を果たし、「みちのくの玄関口」として多くの物資や人が行き交う重要な場所でした。関所が廃止された後は「みちのく」の象徴として多くの歌人の歌に詠まれ、あの有名な松尾芭蕉も訪れています。多くの人々が思いをはせた「白河の関」がどんなところなのか訪れてみました!

四季折々たくさんの花が咲く 和歌の名所

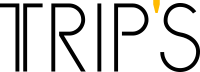

福島県白河市と栃木県の那須町(3km離れています)との境となっている白河の関。現在は標高約400mの丘陵地帯に白河関の森公園が整備され春には桜やカタクリの花々が咲き、山々に囲まれた自然豊かな場所となっています。

有名な芭蕉の「奥の細道」に収められている句の中にも初夏に咲く「卯の花」や白い野ばらの花が詠まれ四季折々に人々の心を和ませていた様子が伝わります。

芭蕉は1689年に弟子の河合曾良とともにこの白河に関を越えたと言われています。当時、関所を通る時は身なりを整えて越えていくとされていたため、衣装を持ち合わせていない芭蕉達は周辺に咲く白い花々を飾り、晴れ着のつもりで越えようと歌に詠まれています。

白河の関は昔から和歌の名所「歌枕」として知られており、白河市は「芭蕉白河の関俳句賞」というイベントを毎年行っています。

関所が廃止された後、忘れ去られていた白河の関。1800年に白河藩主、松平定信がこの場所が白河の関であると建立した碑が残っています。

勝負開運のご利益 白河神社

丘の上には白河神社が鎮座しています。記述には135年に鎮座とありかなりの歴史を誇る神社です。平兼盛や源頼朝なども訪れたとされています。

丘陵地帯の上に鎮座しているので鳥居をくぐり階段を上って行きましょう。

杉の木々が聳え立ち聞こえるのは風の音のみ。

階段を上ると1615年に伊達政宗が改築したとされる社殿があります。

道中安全、勝負開運などのご利益があるとされ、実際に仙台育英高校の野球部員も訪れ見事優勝旗を東北にもたらしました。

お守りや御朱印は駐車場の目の前にある社務所でいただくことはできますが、平日はしまっていて土日のみ開いているようです。

行く前に確認することをおすすめいたします。

観光地でもある那須高原にも近いのでぜひ花の咲き誇る春先や初夏に訪れてみてはいかがでしょうか!

●白河神社

福島県白河市旗宿関の森120