2025年10月13日まで開催されている大阪・関西万博。開幕してみると「あれ?お食事、意外とリーズナブルよね」ということが判明し、そうなるとどこで食べるかが楽しみになってくる段階。今回は、パビリオンやテイクアウトで食べられる現地の味を中心に、胃袋を満たせるスポットをご紹介します。

パビリオンのレストランで現地の味を堪能

一番のおすすめは、パビリオンのレストランやカフェ。残念ながら収容力がないので混雑必至です。狙っている国のグルメがあれば、パビリオン見学を後にまわしてでも突撃する価値ありです。サウジアラビアレストランやイタリアレストランは人気が高く、このタイプ。以下、もう少し混雑していない現実的なプランを並べてみました。

スペインパビリオンのレストラン

スペインパビリオンにはレストランが併設されています。パビリオンに入らずにレストランだけの利用OKです。お店を手掛けるのは大阪で人気のスペイン料理店なので、味は間違いなし。スタッフは基本日本人です。

店内はテーブル席のほかに、おひとりさまでも気軽にサクッと楽しめるようにカウンター席もあります。写真はピンチョス盛り合わせ1,760円。かなりクオリティが高いですね。カウンターで仕切っているおにいさんの采配で、フード・ドリンク提供までの時間も短い感じです。アルコールはもちろんですが、ノンアルコールも豊富でした。

ドイツパビリオンのレストラン

ドイツパビリオンもレストラン併設です。こちらもレストラン利用だけでもOK。メニューはテーブルのQRコードを読み取ります。スタッフはほぼドイツの方だった印象です。

やっぱりソーセージが美味しい! 写真はニュルンベルク風焼きソーセージ1,900円。遅い時間に行ったのでノンアルコールドリンクは売り切れていましたが、ビールはたっぷりと用意されているみたいです。

北欧パビリオン Nordic Food Bar

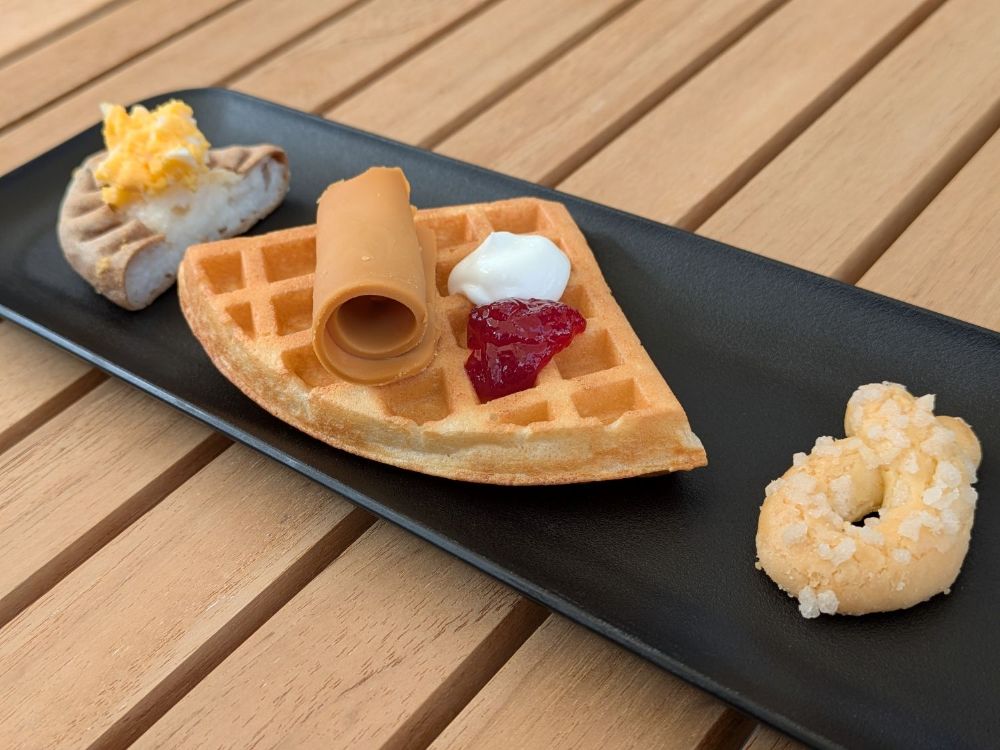

北欧5国が共同展示する北欧パビリオンのテラスには、「Nordic Food Bar」があり、北欧の伝統的なお料理やお菓子を楽しむことができます。

フードはスウェーデン出身のフリーダ・ロング氏が監修。今回のメニューには、日本食からヒントを得て、日本食のテクニックを取り入れているとのこと。ゆず胡椒や味噌ペーストが使われているメニューもあるそうですよ。甘くないお食事系のワッフルには、サワークリーム、玉ねぎ、キャビアが乗っています。

カフェメニューは、日本出身のヴェントラ愛氏の監修です。スウェーデンのティータイム「フィーカ」で楽しむ代表的なお菓子がラインアップ。

今回は試食メニューのため小さなサイズでの提供でしたが、通常は一つひとつのメニューがフルサイズで提供されます。

パビリオンのテイクアウトで現地の味を堪能

お昼時のレストランに混んでいて入れない場合は、テイクアウトを利用して大屋根リングのベンチでいただくのがおすすめです。

オーストラリアパビリオン フードトラック

オーストラリアパビリオンの横にはフードトラックがあり、パビリオンに入らなくても購入できます。横には座れるテーブルと椅子があるのですが、満席のことも多々。でもすぐ横の大屋根リングに運べば問題ありません。

海老&チップス1,500円。

クロコダイルフィレロール1,500円。フレッシュクロコダイルだそうです(笑)

オージーパイ800円、フラットホワイト550円。意外とリーズナブルですよね。

タイパビリオン テイクアウトカフェ

タイパビリオンのカフェはテイクアウト専用で、パビリオンの中に入っています。でも、パビリオンを見学しなくても購入することが可能です。パビリオンの左横の通路を進んでスタッフにテイクアウトをしたいことを伝えると利用させてもらえます(4月23日現在)。

写真はエビチャーハン1,190円。「カオソーイが欲しい」と言ったら、「それは先週のメニューでもうない。来週またメニューが変わる」とのこと。今のところ毎週メニューを変えているようです。何度行っても楽しめますね。

フランスパビリオン ブーランジェリー

今やパビリオン本体よりも人気の併設ブーランジェリー。運営はメゾンカイザーなのですが、フランスから運んできた材料を使ってフランス人が焼いているそうで、「味が違う!」と人気です。

万博限定商品は、クロワッサン抹茶とクロワッサンルージュ、パン・スイスです。

こちらも大屋根リングの下でほおばりました。甘酸っぱくて美味しい!

フードコートやフードトラックも活用して

パビリオン併設レストランやカフェだけではなく、フードトラックやフードコートも上手に活用してみましょう。

上は東ゲート付近にあるフードトラック。下はシグネチャーパビリオンが集まるエリアにあるフードトラック。

フードトラックは場内そこらじゅうにあるので、食べ物にありつけないという心配はないでしょう。価格も当初騒がれていたような高額なものではなく、観光地価格程度のものが多い印象でした。