こんにちは、ライターの新田です。昨年「沿ドニエストル共和国」のレポートを書きましたが、あまりの反響に驚きました! それを機によく聞かれるのが「沿ドニエストル共和国はどうして誕生したの」という問いです。

今回はヨーロッパにある未承認国家「沿ドニエストル共和国」が誕生した理由を見ていき、みなさんの「?」を解消したいと思います。

① モルドバ共和国とルーマニアは同じ?

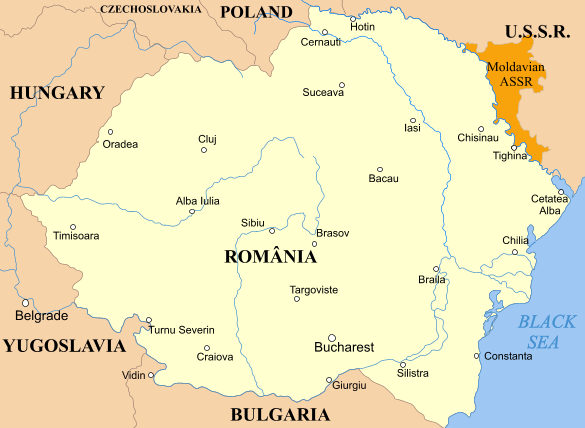

説明に入る前に「沿ドニエストル共和国」がモルドバ領にあり、領土の大半がドニエストル川東岸にあることを確認してください。

「沿ドニエストル共和国」の母国であるモルドバは民族的、文化的にも隣国のルーマニアとほとんど同じです。モルドバ人とルーマニア人は同じ民族、モルドバ人もルーマニア語を話します。

モルドバとルーマニアの国旗もあまり変わりません。それでは、なぜモルドバとルーマニアは違う国なのでしょうか? まずこの「?」から見ていきましょう。

オレンジ色がモルダビア公国

かつて、現在のモルドバとルーマニアにまたがる形でルーマニア人の国「モルダビア公国」がありました。18世紀に「モルダビア公国」はオスマン帝国の支配下に入りました。この時は現在の「モルドバ」や「ルーマニア」といった区別はありません。

黄色部分がロシア領「ベッサラビア」

大きな転機が訪れたのは19世紀の前半に起きた露土戦争(ロシアVSオスマン帝国)です。ロシアはオスマン帝国に勝利し、「モルダビア公国」の一部を獲得しました。ロシアが獲得した領土は「ベッサラビア」と呼ばれることに。これが現在の「モルドバ」の原型です。

なお「ベッサラビア」の領土はドニエストル川まで、ドニエストル川東岸はロシア帝国領ウクライナでした。一方、ロシアに取られなかった「モルダビア公国」は他の公国と合体し「ルーマニア」という新しい国を作りました。

② ソ連のパズルが招いた混乱

右側のオレンジ色がルーマニアがゲットした「ベッサラビア」

20世紀に入りヨーロッパは第1次世界大戦、ロシア革命といった大きな出来事が続きました。新興国であったルーマニアは混乱を利用してロシアから「ベッサラビア」をゲット!

「ベッサラビア」をくっつけた大きなルーマニアができあがりました。これを専門用語で「大ルーマニア」といいます。

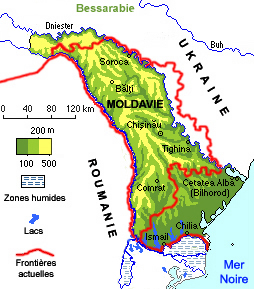

ソ連がウクライナ領に作った「モルダビア自治ソビエト社会主義共和国」

ロシアを引き継いだソ連はルーマニアの「ベッサラビア」奪取に激怒! 「いつか、ベッサラビアを奪い返す」と作戦を立て始めました。

そこで、ソ連は「ベッサラビア」を奪取するためにある作戦を立てたのです。それは「大ルーマニア」の隣国、ソ連領のウクライナに「モルダビア自治ソビエト社会主義共和国」を創設すること。

つまり、ウクライナ領内に「ベッサラビア」のダミーを作ったのです。この「モルダビア自治ソビエト社会主義共和国」こそが現在の「沿ドニエストル共和国」の原型です。

赤線がモルダビア・ソビエト社会主義共和国の「国境」。緑色は19世紀の「ベッサラビア」

1940年、第2次世界大戦の勃発と共にソ連はルーマニアに侵攻。「ベッサラビア」を奪取し「ベッサラビア」と「モルダビア自治ソビエト社会主義共和国」を足す形で「モルダビア・ソビエト社会主義共和国」を新たに創設。

ソ連の一共和国として、ソ連領になりました。このときから現在の「ルーマニア」・「モルドバ」に別れたのです。

③ ルーマニアとの再統合に反対した「沿ドニエストル共和国」

モルドバ国旗

1940年から一気に1990年まで時計の針を進めます。1990年、ソ連は民族主義の勃興により、連邦解体の危機を迎えていました。

1991年、ついに「モルダビア・ソビエト社会主義共和国」はソ連からの独立を宣言、「モルドバ共和国」として独立しました。モルドバ政府は同じヨーロッパに近づき、同胞の国であるルーマニアとの合併を望んだのです。

最も複雑なドゥボッサールィ地区の地図(緑:モルドバ、紫:沿ドニエストル共和国の実効支配地域)

しかし、モルドバ政府の動きに「待った」をかけたのがドニエストル川東岸の住民です。

実はこの地域にはロシア人やウクライナ人が多く、彼らはルーマニアには何のシンパシーも感じていませんでした。ドニエストル川東岸に住むロシア人、ウクライナ人は「ここはルーマニアではない! ロシアとの関係を強化したい!」と言ったのです。

ティラスポリにある戦車のモニュメント

モルドバ政府とドニエストル川東岸の住民との対立は激化。ついにドニエストル川東岸の住民はモルドバからの独立を宣言「沿ドニエストル共和国」を樹立します。モルドバと「沿ドニエストル共和国」との間では紛争も勃発。

ロシアが「沿ドニエストル共和国」を助け、「沿ドニエストル共和国」の勝利に終わりました。現在も交渉が続けられていますが「沿ドニエストル共和国」は今日も存続しているのです。

編集部注:読者よりご指摘をいただき、記事中の表現を一部修正いたしました。(2019/11/15)